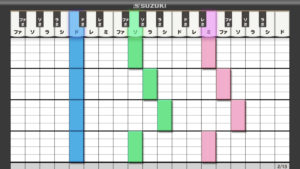

DVD『ケンハモ音楽呼吸法メロディグラフによるソングブックvol.1』の「メロディグラフ」はメロディと音の長さをカラーグラフで表したものです。伴奏と共に上へと進んでいくカラーグラフにタイミングを合わせて鍵盤ハーモニカを吹くだけで曲を演奏できます。

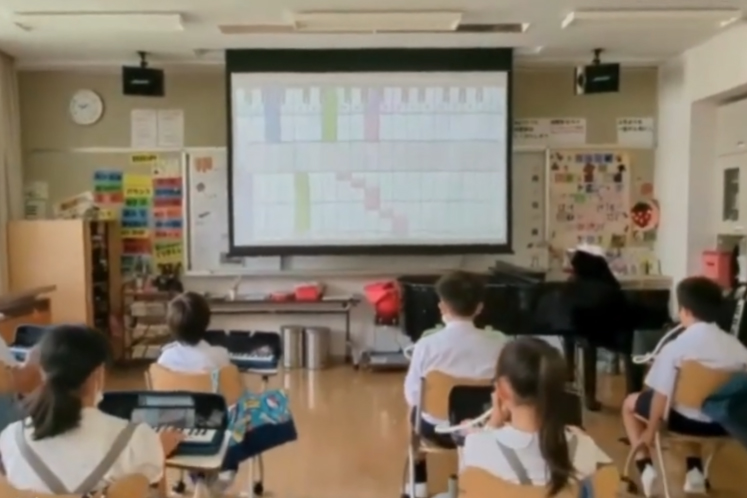

活用動画

小学校授業内での活用動画。0:00~ 1年生、4:50~ 4年生、8:30~ 5年生

鍵盤ハーモニカの魅力

鍵盤ハーモニカは息を吹きこむだけで音が出て、音楽経験が少ない子どもたちにとっても扱いやすい楽器です。以前は発表会の合奏の際にだけ使用することが多かったのですが、授業の中で使用することが増えてきました。

低学年の指導では、まずは鍵盤ハーモニカに親しみ、「吹くことが楽しい!」と感じてもらうことを目標にしています。楽器を大切にすることやケガにつながるような使い方はしないことなどは私から伝えますが、それ以上に大切なのは子どもたちが自由に触れて音を出す楽しさを感じてもらうことです。例えば、全体指導ではまねっこ遊びやドレミしりとりなどの遊びの活動を取り入れ、自然と音の高さを感じることができるようにしています。その後、DVDを活用してロングトーンの練習に進みます。ロングトーンの練習では息を長く保つ必要があり、初めは「すごく苦しい!」「頭がクラクラする。」と感じる子どももいます。しかし、何度も体験するうちに、強い息で吹かなくても音が鳴ることに気が付いたり、息のコントロールについて考えるようになったり、きれいな音を探し始めます。

また、鍵盤ハーモニカは鍵盤楽器と吹奏楽器を兼ね備えており、音階を視覚的に確認しながら音の高さや配列を意識できることが魅力です。しかし、低学年の児童にとっては息の調節や音の配列、指使いを感じながら弾くなどを同時に行うことは難しいと考えています。特にピアノや楽器の経験がない児童にとっては、苦手意識を持ち、嫌になってしまう児童も多くはないのではないでしょうか。そこで、鍵盤にドレミシールを貼り、まずは息のコントロールに焦点を当て、指導しています。DVDの中では楽譜ではなくメロディグラフで示されているので、子どもたちはゲーム感覚で鍵盤を押して音を鳴らすことを楽しんでいます。

中学年に進むと、鍵盤ハーモニカを使って音の長さや高さを視覚的に理解させる段階に入ります。楽譜を見て、音符が表す長さや高さを意識しながら指くぐりや指またぎなどの技術も学びます。また、リコーダーの導入と併せて、タンギングや息の使い方も指導します。「どうやって同じ音を素早く出すか」「音の強弱をどのようにコントロールするか」といった演奏技術に焦点を当てます。この時期に子どもたちは遊び感覚で練習することにより、少しずつ高度な演奏に挑戦できるようになります。例えば、DVDの中にある「かえるの合唱」では、音の重なりを鍵盤ハーモニカで体験し、自分の音が他の音と重なることを体感することで、子どもたちは「気持ちがいい!」「ハモっている!」と子どもたちが感動を共有していきました。

高学年になると、低・中学年で学習した息のコントロールや音の重なりを活かし、和音や旋律づくりに取り組んでいます。鍵盤ハーモニカを使用した音楽づくりでは、リコーダーではできない「音の重なり」や「和音」を使うことができます。技術的な得手不得手はありますが、同じ音でも音量や音色を変えることで表現の幅が拡がり、子どもたちが自分なりの音楽表現を楽しめるようになります。

このように、鍵盤ハーモニカを授業で取り入れることで、今まで以上に表現の幅が拡がり、子どもたちが自分のこだわりを持って音楽を表現することができると思います。これからも子どもたちが表現する楽しさを感じることができるように、授業の中で鍵盤ハーモニカをさらに活用できたらと考えています。そして、私自身も子どもたちと共に鍵盤ハーモニカを楽しんでいきたいと考えています。

甲南学園甲南小学校音楽専科

甲南学園甲南小学校音楽専科

SUZUKIケンハモ認定講師

藤原かおり先生