ハモンドオルガンが引き出す音の秘密

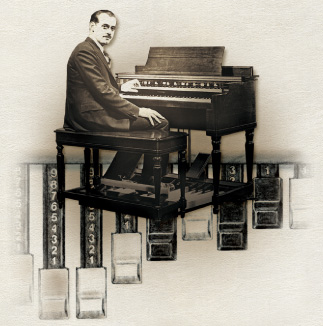

開発者ローレンス・ハモンドの横顔

ハモンドオルガンの開発者「ローレンス・ハモンド」は、1895年アメリカ・イリノイ州の生まれ。子どもの頃から発明に才能を見せ、わずか14才で自動車のトランスミッションの自動化をフランスのルノー社に提案したというのですから驚きです。大学卒業後も、シンクロナス・モーターや立体映画装置、電気時計などを次々に開発。やがて、当時教会でしか使用されていなかったパイプオルガンが劇場でも演奏されるようになり、この電気化の研究をスタートさせました。この開発は大変困難なもので、例えば発明家ケイヒルの作った電気オルガンなどは、発電所ほどの規模のものでした。しかし、ハモンドは日夜研究を重ねた結果、「磁場で動く金属が電流を作りだす」という原理の応用に自ら開発したシンクロナス・モーターを使い、さらに音色を豊かにするためにドローバーを組み込んで、1934年、画期的なオルガンを完成させたのです。

ハモンドオルガンとレスリースピーカー

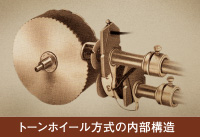

ハモンドオルガンとトーンホイール

その中でも特にハモンドオルガン「B-3」は、最高傑作であり、オルガンの代名詞とされ、今もなお世界中の音楽シーンで活躍しています。1960年代後半より、家庭にも徐々にオルガンが普及しだすと、重量のある「B-3」に代表されるトーンホイールオルガンは敬遠されだし、一般的な電子オルガンが広まり1974年を最後に、生産を終了してしまいます。しかし、プロユーザーを中心に世界中に広まった「B-3」とそのサウンドは、重量やコストの問題から生産が終了した今もなお、アメリカを中心に活躍しています。

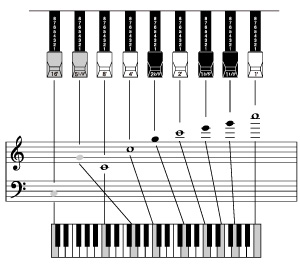

ドローバーとは?

ドローバーは英語で「Drawbar」と書きます。直訳すると「Draw(引き出す)+bar(棒)」です。ドローバーは前後に動くようになっていて、その名の通り、手前に引き出したり、奥へ押し込んだりして、オルガンの音色を変化させるのに使います。引き出す分量と複数のドローバーによる組み合わせで、約2億5千3百万種類もの音色を創り出すことができます。

ドローバーと鍵盤

倍音とは?

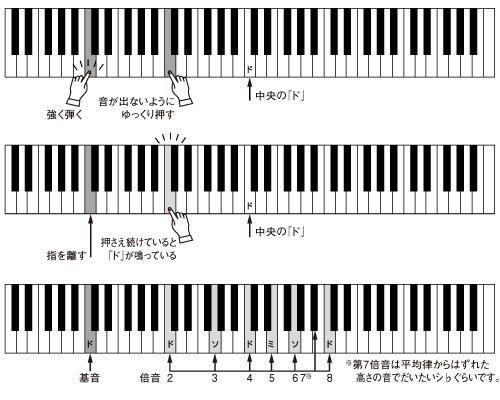

倍音という言葉は聞き慣れませんが、これに関しては既にギリシャ時代のピタゴラスが解明しています。「音楽」は割り切れませんが、物理的な「音」は数学的に説明できます。ギターの「ハーモニクス奏法」は鳴っている弦の半分のところなどを軽く触れて「倍音」を出す奏法です。実際にアコースティックピアノを使って実験してみましょう。

中央の「ド」より1オクターブ低い「ド」の鍵盤を音を出さないようにゆっくり押し、音が出ないそのままの状態で、さらに1オクターブ下の「ド」を強く弾きます。

少ししてから下の「ド」から手を離してみましょう。音を出さずに押し下げていた「ド」が鳴っているのに気が付いたでしょうか?

低い「ド」には1オクターブ上の「ド」が含まれているのです。更に1オクターブ上の「ソ」、2オクターブ上の「ド、ミ、ソ」3オクターブ上の「ド」も含まれています。まだたくさんの高い音が響いています。これらが「倍音」で、下から基音(聴こえる高さの音)、第2倍音、第3倍音…と呼ばれています。一つの鍵盤しか弾いていませんが、実際にはこのようにたくさんの音が微妙に混ざってピアノの豊かな音が構成されているのです。

自然の音は、この「倍音」を含んでいます。倍音をたくさん含んだ楽器(トランペット、バイオリンなど)の音は華やかに聞こえ、あまり含んでない楽器(フルートなど)の音はさらっと聞こえます。この自然の音に含まれる「倍音」を電気的に作ろうというのがハモンドオルガンのドローバーです。

ドローバーの組み合わせ

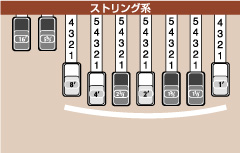

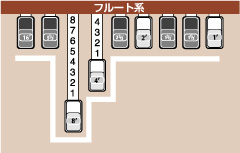

ドローバーは倍音の性質ごとに色がついています。「8フィート律」の倍音の中で基音とオクターブ関係になるドローバーは「白」、「8フィート律」の倍音の中で分数が付いたのものは「黒」、「16フィート律」の倍音2本は「茶色」です。倍音をたくさん混ぜるとだんだん華やかな音になってきます。ドローバーの組み合わせは大きく下の4つに分けることが出来ます。

クラリネットやサックスなどの管楽器のような音色

パイプオルガンのようなソフトな音色

チェロやバイオリンなどの弦楽器のような音色

フルートなどの柔らかい音を持つ管楽器のような音色

ドローバーサウンドの魅力

ハモンドオルガンでしか創れない音、ドローバーサウンド。ハモンドオルガンのドローバーが創り出す音は、「らしい」音と言えます。例えばフルートに近い音を創ることはできますが、それは「フルートらしい」音だということです。現在、多くの電子オルガン、電子キーボードにはより生楽器に近い、リアルな音色が多数搭載されています。このような時代にあって、ハモンドはなぜドローバーにこだわっているのでしょうか。それは、ドローバーから創り出されたこの「らしい」音は逆にハモンドオルガンでしか創れない音、つまりハモンドオルガンの個性だからです。ドローバーが創り出すこの音に魅了されたミュージシャンは多く、特にジャズやブルースの世界では一流のミュージシャンたちに、もっとも愛され続けているオルガンと言えます。ドローバーを自分で引き出し音を創り出す、というアナログ的な方法は、電子楽器でありながら、アコースティックであるという不思議な魅力を持っています。そして、アコースティックであるが故の難しさ、奥深さ、そして面白さが弾く者の創造力をかき立てて止まないのです。

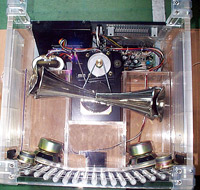

レスリースピーカーとは?

レスリースピーカーは1940年にアメリカでドン・レスリー(Donald J. Leslie)によって開発されたロータリースピーカーです。内蔵の「ホーン」や「ローター」と呼ばれる音の出口を物理的に回転させることによってドップラー効果を生み、独特な揺らぎを伴ったサウンドを発生させます。ハモンドオルガンのポテンシャルを100%ひき出すスピーカーとして唯一無二の存在です。

歴史

ドン・レスリーはハモンドオルガンカンパニーの部品を製造していた会社の社員でした。当時、ハモンドオルガンカンパニーでもオリジナルスピーカーを販売していましたが、その音色は直線的なものでした。自らもオルガンを演奏していたドン・レスリーは、音色をより柔らかくしパイプオルガンのような音の揺らぎを再現できるスピーカーこそハモンドオルガンにぴったりだと考えました。そして独自に開発したレスリースピーカーをハモンドオルガンの開発者であるローレンス・ハモンドへ売り込みに行きますが、敢え無く断られてしまいます。ドン・レスリーは、別の会社の下でレスリースピーカーの販売をスタートすると、その独特な揺らぎのあるサウンドはミュージシャンたちのお気に入りとなり、次第にハモンドオルガン用のスピーカーとして地位を築いていきます。そしてレスリースピーカーを通したハモンドオルガンのサウンドは60年代から70年代頃のジャズ、ファンク、ロックなど実に様々な音楽ジャンルに取り入れられたのです。80年代になり、ようやくハモンドオルガンがレスリースピーカーの権利を買い取ることで、名実共にハモンドオルガンとレスリースピーカーは互いに切り離せない存在となりました。

構造

一般的にレスリースピーカーにはアンプと2つのローター、高音担当の「ホーンローター」と、低音担当の「ドラムローター」が内蔵されており、各ローターにはスピーカーと速度可変のモーターが付いています。低音担当のドラムローター側をシミュレーター化することで、大幅にコンパクト化したモデル「2101シリーズ」もあります。また、これらのシリーズは、ローターだけでなく一般の固定スピーカーも備え、切り替えて使用できます。ローターに音声を送る回線を「ロータリーチャンネル」、固定スピーカーに音声を送る回線を「ステーショナリーチャンネル」と呼びます。

ハモンドオルガンとレスリースピーカーに関する素朴でマニアックな疑問を解明するコーナーです。

目次

6ハモンドオルガンカンパニーがトーンホイールを生産中止した理由